Profil Monser

Über uns

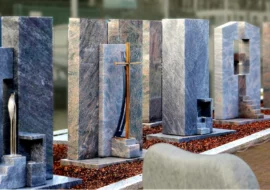

Die „Natursteinwerk Monser GmbH“ in Nordhorn ist in Niedersachsen einer der größten Anbieter von Natursteinprodukten und verarbeitet jährlich über 1000 Tonnen Naturstein, von denen ein beträchtlicher Teil aus eigenen Steinbrüchen stammt. Die Produktpalette reicht von der einfachen Bodenfliese über Arbeitsplatten für Küchen bis hin zu aufwendig gestalteten Skulpturen und Grabsteinen, die im eigenen Werk verarbeitet werden. Zu den Dienstleistungen der „Natursteinwerk Monser GmbH“ gehören unter anderem auch die Denkmalspflege und die Restaurierung von Natursteinbauten durch ein hochqualifiziertes Team von Steinmetzen.

- 30

Mitarbeiter

- 2

Steinbrüche

- 160

Material Variationen

Timeline

Historie

1933

Gründung

von Georg Monser in Breslau

1951

Umzug

nach Nordhorn

1960

Baubeginn

Denekamper Straße

1964

Übernahme

durch Bernhard Monser

1977

Steinbrüche

Übernahme der Steinbrüche

1980

Neubau

an der Almelostraße

1994

Übernahme

durch Thomas Lindner

2011

Übernahme

durch Frank Fiss

Natursteine

Handwerk

Die „Natursteinwerk Monser GmbH“ verarbeitet die Natursteine von der Anlieferung bis zum Endprodukt im eigenen Werk. Dazu gehören nicht nur Steine, die der Weltmarkt anbietet, sondern vor allem der Bentheimer Sandstein, der in den betriebseigenen Steinbrüchen in Gildehaus und in Bad Bentheim gewonnen wird. Diese werden wöchentlich in großen Rohblöcken angeliefert und für die weitere Verarbeitung vorbereitet. Nach einer Prüfung der Struktur und Farbgebung werden die Blöcke mit einer Mehrblattgatter in Scheiben gesägt und dann unterstützt von modernster Technik weiterverarbeitet.

1

GEWINNUNG

2

VERARBEITUNG

3

LIEFERUNG

Unser Team

Ihre Ansprechpartner

Referenzen

Aktuelle Projekte

Grabsteine

Latest Projects

Küchenarbeitsplatten

Latest Projects

Sandstein

Latest Projects

Kundenstimmen

Ihre Meinung zählt

Ich habe die Natursteinwerk Monser GmbH als sehr verlässlichen Partner kennengelernt. Für einen großen Sockel, der unter Zeitduck gesucht, ...

jared bartz

Ich kann nichts Negativ bewerten, Beratung, Ausführung und Service sind Perfekt. Insbesondere hervorheben möchte ich Frau Schomaker, die einem ...

HEINZ REMER

Sehr kompetente Beratung und super freundlich…

Nina Lamm

Super Service, schnelles Angebot, super schnelle Abwicklung, Auftrag war innerhalb 24 Stunden komplett und genau nach unseren Wünschen und ...

Ute Wulfert

Wir können die Firma Monser wärmstens weiterempfehlen. Unser Natursteinpodest befindet sich nach der professionellen Reinigung durch die Firma Monser ...

Maria Tadsen-Schneider

Tolles Team 👍🏼 Sehr verlässlich👍🏼 Nette kompetente Beratung und gute Arbeit! Bin sehr zufrieden 😀